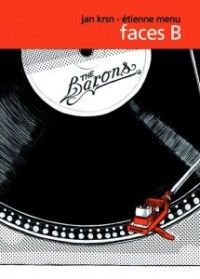

Ancien compagnon de route de Hip-Hop Section, co-fondateur du label Institubes traducteur, entre autres, des très bons Rip It Up and Start Again de Simon Reynolds et Turn the Beat Around de Peter Shapiro, Etienne Menu est une vieille connaissance. Récemment, il nous a fait connaître une toute autre facette de ses activités, en publiant avec l'illustrateur Jan KRSN une bande-dessinée (ou roman graphique, comme dit maintenant) nous contant une sorte de musique-fiction. C'est ce livre, Faces B, que nous lui avons demandé de nous présenter.

Pourrais-tu nous rappeler d'où tu viens, ce que tu as fait, ainsi que Jan ?

Jan a fait les Beaux-Arts d'Orléans et aujourd’hui il travaille en tant qu’illustrateur et graphiste, il a déjà pas mal exposé son travail dans des galeries, et les éditions Pyramyd lui ont consacré un petit livre dans la collection Design & Designers.

Moi, j'ai fait des études de philo, en m'intéressant toujours à la musique en parallèle. J’ai commencé à écrire vers 1996 dans la revue Octopus, puis j’ai fait des piges pour wsound.com et DJ Mix, avant de m’occuper d'Institubes et d’animer différentes émissions sur Radio Campus Paris.

Lesquelles ?

Il y avait Phat Corner (une longue histoire, je tiens à préciser que ce nom n’est pas de moi, c’est une création toulousaine au départ), et maintenant WRCP, qui existe sous différentes formes depuis 4 ans maintenant, avec les garçons de ce qui allait devenir Corporate Bloggin, puis aujourd’hui avec Red Hot Car et Zaltan.

Je connaissais Jan par Institubes, parce qu'il avait fait le recto du premier maxi de Para. J'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait, et par la suite on m’avait donné un sweat-shirt dessiné par lui, un superbe prototype Six Pack que j’ai malheureusement égaré. Il m'avait rappelé un ou deux dans plus tard pour me dire qu'une éditrice avait repéré son travail et lui avait proposé de faire un livre dont il choisirait la forme. Il avait déjà cette idée d'écrire un truc sur la musique.

J’étais allé sur sa page myspace, et il y avait ces personnages présentés comme déjà connus, avec des noms absurdes, pas Riri, Fifi et Loulou, mais un peu dans ce genre-là, et donc on est parti sur l’idée d’un truc mi-nerd érudit, mi-déconneur abstrait.

Je ne suis pas branché BD. A part les grands classiques qu'on lit quand on est enfant, je ne connais rien, qu'il s'agisse de BD indépendante ou pas. D'ailleurs, malgré son parcours, Jan ne s’y intéresse pas tellement non plus. C'est plus quelqu'un qui vient du dessin d'illustration.

En même temps, votre livre n'est pas vraiment une BD.

Non. Ce n'est pas de la BD, et ce n'est pas non plus un roman graphique à proprement parler. Notre bouquin est assez marginal. C'est plus des textes et des illustrations juxtaposés, qu'un roman graphique où tu vas trouver une unité un peu plus organique entre le texte et les dessins. On l'a fait sans connaître aucune règle. Je me suis retrouvé à écrire une histoire, chose que je n'avais jamais eu l'idée de faire. Et je n'aurais jamais pu le faire sans les dessins. Ce sont vraiment les dessins de Jan qui m'ont donné envie.

Il m'a proposé d'écrire une histoire sur les zones un peu grises de l'histoire du rock, les groupes plus ou moins "légendaires" dont on ne sait plus trop bien pourquoi ils sont devenus légendaires, ou les groupes oubliés dont la légende a été relayée d'une manière ou d'une autre à une époque, etc... Explorer les aires d'autoroute de l'histoire de la musique, ce qu'elles ont de singulier, de plus singulier que les légendes officielles autour d’Iggy ou Sid Vicious ou Johnny Thunders. On ne voulait surtout pas quelque chose qui jouerait sur cette espèce de pseudo-connivence rock 'n' roll, genre "on se défonce, on baise des groupies, on est des putains d’animaux mec !". On en parle un peu dans le livre, mais ce n'est pas l'essentiel.

Je ne suis pas rock 'n' roll de toute manière. J'aime le rock et pas mal de choses qui vont avec, pour le côté sous-culturel, déchet industriel. Mais ce n'est pas cet héroïsme pseudo-romantique qui m'intéresse. Ça, ça me saoule profondément.

Il s'est attelé lui au dessin, toi à l'histoire, ou est-ce que ça a été plus flou que ça ?

On s'était mis d'accord sur une structure et sur chacun des quatre personnages. Et avant que quoi que ce soit ne soit écrit, il avait commencé à dessiner certains personnages. Après, je lui envoyais des textes d'une longueur plus ou moins définie, sachant qu'on pouvait les couper, et lui, dessinais en fonction de ces textes. Pour son inspiration, je lui envoyais pas mal de visuels de pochette, etc... On n'a pas du tout travaillé côte à côte. Et je ne suis pas intervenu du tout dans sa façon de découper le texte. C'est lui qui s'est chargé de tout le découpage, du placement des phrases, etc... Je lui envoyais les blocs tels que je les envisageais, et lui pouvait les découper en multiples blocs qu'il allait dispatcher en fonction de ses dessins, ou parfois l’inverse.

On se voyait aussi pour parler des nouvelles idées de groupes ou de genres qu'on avait. Je voyais ensuite si ça lui plaisait, si ça le tentait de construire un truc autour de ça. Et lui m’orientait en termes de dosage du texte par rapport à l'image et au nombre de pages, car mes textes étaient souvent très longs. On a beaucoup coupé, même si certains trouvent encore ça beaucoup trop dense et touffu.

Ce qui m'a plu dans le livre, ce sont les tonnes de petits détails, comme ces noms d'albums improbables, ou toute la page avec les logos hard rock hilarants. A ce niveau là, on est pile entre l'histoire et le graphisme, alors qui a inventé quoi ?

La page metal, c'est entièrement Jan, en fait. C'est un truc qu'il avait fait pour s'amuser, et il se trouve que ça tombait très bien avec le tout. Toutes ces blagues, c'est l'origine du livre, en fait. Le livre est un vaste prétexte pour sortir plein de blagues, comme on peut s'en sortir entre "mecs dans la zique", faire des calembours, des mots-valises, imaginer des collaborations ou des micro-genres marrants, etc... C'est du pur délire d’obsédé de musique que d'imaginer toutes ces combinaisons improbables... C'est surtout ça qui m'a inspiré au départ, qui m'a donné une énergie, qui m'a donné du plaisir à le faire.

Avant d'avoir l'histoire en tête, j'avais en tête les groupes de rap gay, le metal visuel, l'idée de la musique pour faire du sport, tout ce chapitre 3 sur Anderson. Je n'avais pas d'idée organisée sur la structure totale, mais des idées isolées les unes des autres et qui me semblaient marrantes. Je voulais parler de choses que les fans de musique ne voient pas forcément en tant que consommateurs lambda, mais en même temps, je ne voulais pas non plus faire un truc de critique bête et méchant.

Car c'est un peu comme ça que les choses se passent, quand on cherche à marketer un artiste, en particulier en France, ou les gens sont un peu des branques. Ils ne font pas tout par cynisme, il y a aussi beaucoup d’orgueil mal placé, d’inconséquence, d'amateurisme et d'incompétence. C'est pour ça que je ne voulais pas me lancer dans une diatribe façon : "ah les majors, regardez ce qu'elles font, c'est horrible". Je voulais plutôt parler de ces gens qui mélangent différents registres, qui utilisent des termes de manière complètement impropre, de ce côté très amateuriste qu'on retrouve jusque dans des sphères très corporate.

T'es-tu inspiré d'artistes réels ?

Évidemment, le premier personnage, celui de Sebesta, a été influencé par Malcolm McLaren, et de manière générale par la figure du producteur requin sans pitié, super malin et parfois plus ou moins génial. Il y a aussi un peu de Carracos, le mec du label Celluloid, qui sortait aussi bien du Grandmixer D.S.T. que du Tuxedomoon, et qui ensuite a fait "La Lambada". Tous ces types, un peu des gros salauds, mais qui arrivent à trouver des idées super fortes en termes de produits marketing. Toute production musicale marketée n'est pas forcément à refuser. Il y a toujours une excitation à découvrir un bon truc nouveau. Après, on peut se rendre compte qu'on a été manipulés, que tout cela est un peu nase, que le soufflet retombe très vite. Mais la pop music ne joue quasiment que sur cet effet de désir éphémère. On est obligé de le prendre en considération. Sinon, on ne parle plus de rien.

Tu disais tout à l'heure que tu ne t'intéressais pas aux mythes rock 'n' roll. Or, dans le mythe rock 'n' roll, il y a cette notion de séparation entre l'underground et le mainstream, que le livre nie, justement.

C'est un peu ma culture. J'ai toujours écouté de la musique plus ou moins... commerciale, enfin, celle qu'on entend à la télé et à la radio, en parallèle à d'autres musiques plus obscures, plus élitistes. On a beaucoup dit dans les années 2000 que l'enchevêtrement de l'underground et du mainstream avait été consacré, même si on sent arriver un retour de bâton, avec l'existence d'un under-underground.

C'est marrant, j'ai presque l'impression du contraire. Dans les années 2000, avec Internet, les scènes et les publics sont devenus encore plus morcelés, plus parcellaires, avec des tas de micro-scènes un peu partout. Avant, il y avait toujours la possibilité pour un groupe underground d'exploser, mais les années 2000 ont un peu consacré la séparation et la partition entre les scènes.

Bien sûr. Et puis il y a l'effet loupe d'Internet. Tu peux être dans une sphère underground en pensant que tout le monde la connaît plus ou moins, que ce n'est pas si obscur que ça, vu que tu rencontres plein de gens qui sont dedans. Quand j'écoutais de l'indie rock en 93 ou 94, je connaissais trois personnes à tout casser qui en écoutaient.

Alors que sur Internet tu en découvriras des centaines...

Voilà. Tu peux filer rencard à des gens, en rencontrer.

Sinon, pour revenir au sujet, je ne voulais pas me lancer dans une réflexion sur l'underground et le mainstream, mais juste montrer que dans le mainstream, il y a toujours beaucoup de gens qui viennent de l'underground, et qui s'en servent d'une façon plus ou moins habile, plus ou moins drôle. Il y a tellement de producteurs et de musiciens qui sont sur les deux créneaux à la fois...

Récemment, un ami m'a passé un morceau de disco sorti en 79, sur un pressage français de chez Pathé Marconi, qui fait pas mal penser à du Oizo 25 ou 30 ans avant. Et en regardant les producteurs, j'ai vu qu’il y avait Mike Ratledge de Soft Machine, et Mike Thorn qui a produit notamment Soft Cell, Wire et le premier album de Téléphone aussi. Et c’est de la disco très codée, avec des cordes et des voix hystériques, et une ligne de basse frénétique. Bref, tout ça pour dire que les allers et retours entre les "avant-gardes" confidentielles et les zones de diffusion massive sont extrêmement fréquents.

De toute façon, aujourd’hui, esthétiquement, les limites ne sont pas si claires. T’entends ce que produit Bangladesh pour Lil Wayne ou Beyoncé, tu te poses des questions sur la nature du son "mainstream". Pareil dans le sens inverse avec ce que font les producteurs de logobi comme les Zaza Twins, qui utilisent souvent des sons de techno commerciale pour les mélanger à leurs beats d’inspiration kuduro ou coupé-décalé, c’est déconcertant.

A mon avis, la vraie plaie, aujourd'hui, c'est cette espère d'indie pop ou d’indie rock tomate cerise un peu tiédasse, dont parlent beaucoup Les Inrocks et pas mal d’autres médias, grosso modo, toutes ces choses qu'on voudrait faire passer pour de la musique pointue, alors qu'elles sont de l'indie FM calibré pour servir de musique de pub ou de jingle. C'est tout ce son hyper standardisé, qui rappelle un peu certains trucs de rock des années 80, qui voulaient aussi se faire passer pour des trucs pointus, mais qui étaient juste super convenus.

J'ai l'impression, en lisant le livre, qu'il y a un regard assez cynique et pessimiste sur le monde de la musique. Tu confirmes, ou est-ce une fausse impression ?

Tu n'es pas le premier à me le dire. Mais c’est surtout pour des raisons narratives, disons que c’est plus facile de rythmer le récit si on y intègre des sales coups, des mauvaises intentions, du cynisme. Et ça tombe bien, puisque ce genre de trucs arrive tout le temps dans la musique, notamment parce que c’est un milieu professionnel beaucoup moins cohérent et institutionnalisé que le cinéma. Donc, on a mis quelques rebondissements, avec des plans foireux, des groupes qui se font maltraiter, c’est vrai. Tu remarqueras aussi que l'histoire n'est pas un modèle de dentelle narrative, les événements s’enchaînent un peu au hasard, faut bien l’avouer. Je n'allais pas m’encombrer de subtilités scénaristiques. Et plutôt que de retracer sur 10 pages la carrière d'un groupe en détails, je préférais les faire splitter ou je ne sais quoi.

Effectivement, il y a peut-être un ton désabusé. Je le regrette, parce que je ne voulais pas qu’exprimer ce sentiment d’amertume, qui reste léger. Je voulais aussi faire passer quelque chose de beaucoup plus passionnel, qui parle vraiment du rapport amoureux qu'on peut avoir à la musique, de la passion qu'on a pour certains sons, du côté très affectif, de l'obsession musicale qu'on connaît tous quand on y est plongés depuis des années.

Je ne vais pas me dédouaner en disant : ce n'est pas moi qui suis cynique, c'est l'industrie de la musique. Mon livre n'en fait pas non plus un tableau précis. Mais c'est vrai que pour le personnage de McCauley...

A priori c'est le plus artiste de tous, mais c'est aussi le plus loser...

Ah oui, mais là, malheureusement, pour le coup, c'est assez vrai. Tellement de musiciens super doués n’ont malheureusement aucun sens du business. Tout le monde sait ça, j’enfonce une porte ouverte, là.

Ce qui est marrant avec McCauley, c'est qu’il y a quand même réussi à récupérer les soucoupes roulantes, indirectement. J'essaie donc de montrer qu'il peut y avoir un peu d'espoir.

C'est le bon exemple d'un truc complètement artificiel, mais qui est pris au premier degré et récupéré par des gens qui en font un truc vraiment bien.

C'est le cas de pas mal de musiques dans le Tiers Monde. Si tu regardes quelqu'un comme 50 Cent, c'est un peu une création, un personnage de télé, mais qui connaît une admiration fanatique en Afrique. C'est incroyable. Tu as même des gens qui s'appellent 50 Cent en Afrique.

Des gamins sont baptisés 50 Cent ?

Pas des enfants, non, mais des jeunes qui se font appeler comme ça. En zonant sur Internet, je suis tombé sur une photo de plusieurs types en Côte-d'Ivoire. L’un d’entre eux se faisait visiblement appeler 50 Cent, parce qu’il doit lui ressembler un peu. Il y a tout un délire autour des incompréhensions et des malentendus. Un autre exemple, plus proche de nous, c'est le groupe ESG, les cinq sœurs new-yorkaises. Le public post-punk s'est enflammé, il s'est dit c'est génial, elles ont compris ce qu'était le post-punk. Alors qu'elles n’écoutaient pas forcément ça, je crois qu’elles citaient plutôt des trucs de rock FM, voire carrément de variété 'ricaine. Le fait qu'elles fassent cette musique et que ça plaise aux post-punks, c'était presque involontaire.

C'est aussi ce que j'ai voulu montrer dans le livre avec les passages sur la world, avec le zouk ou le shoegaze caucasien.

Au passage, je suis un peu étonné que la musique du Caucase ne soit pas plus médiatisée, alors qu'il y a eu toute la scène néo-folk, "new weird America", dans les années 2000. Car les trucs caucasiens que j'ai pu écouter, c'est vraiment de la folk next level, super intense, avec des enchaînements d’accords hallucinants. Quand tu écoutes, tu te dis que ce n'est pas possible, il y a quelque chose de très troublant.

Je n'aime pas le point de vue cynique, et dire que le milieu de la musique ne fonctionne que par récupérations et manipulations. Je pense qu'elle fonctionne autant sur des malentendus ou des erreurs d'aiguillage. Et ce sont justement ces dysfonctionnements qui rendent la musique intéressante et nouvelle.

Hip-hop oblige, le passage sur les gangsta rappeurs gays a pas mal retenu mon attention. On pourrait écrire des livres entiers sur les rapports entre les rappeurs et l'homosexualité. Tu t'es inspiré de cas réels ?

Il y a des mecs qui font de la sissy bounce à la Nouvelle-Orléans, ce sont des trans et des gays assez hauts en couleur, visiblement très dignes de leur ville et sa réputation décadente et carnavalesque. Mais ça se différencie finalement assez peu de la bounce locale – cela dit la bounce est elle-même une musique déjà complètement dingue, donc ils allaient peut-être pas en rajouter une couche.

Dans le cas des Queues Raides de Brest, je voulais imaginer un truc impossible. Un groupe gangsta gay, ça n'arrivera jamais. Je ne voulais pas faire un truc peace & love, genre "on est sympa nous les gays". Et on raconte qu'il y a, en Europe comme aux États-Unis, des gangs qui sont dirigés par des gays. Je voulais donc transposer le discours d'un rappeur hétéro super misogyne obsédé par la baise sur celui d'un rappeur super homo obsédé par la baise.

Il y a quand même déjà quelques doutes sur la sexualité de certains gangsta rappers. Sans parler de l'imagerie torse nu, musclé et tout...

Mais ils ne s'en rendent même pas compte. C'est tellement loin d'eux que je pense qu'ils n'arrivent même pas à traiter l'information.

J'ai voulu retourner le modèle, c'était tentant. Et ce serait marrant à faire, pour de vrai, honnêtement. S'ils parlaient de pratiques super hardcore, ça pourrait donner lieu à de super bons morceaux. Ce serait du pain béni. Mais ça ne se passera pas.

Tu rêverais de fonder ce mouvement...

Moi tout seul je ne vais pas être crédible. Il faudrait trouver des gens. Des gens courageux et qui, si possible, n’ont pas peur de se castagner.

Cette BD, ou ce roman graphique, c'était une première expérience pour toi. Mais est-ce quelque chose que tu comptes renouveler ?

Comme je te l’ai dit, je ne suis pas hyper branché BD au départ, et plus généralement pas très branché par les "arts visuels". Mais j'étais au festival d'Angoulême fin janvier, et ça m’a un peu fait changer d'avis. Je ne me rendais pas du tout compte de ce qu'est la BD aujourd'hui. Bêtement, je voyais ça un peu comme de la sous-littérature, ou comme de la littérature pour les gens qui ont la flemme de lire des livres. Mais c'est en fait une autre forme de littérature, plus accessible mais souvent plus riche, et qui traite souvent des mêmes thèmes. Je me suis dit qu’il y avait beaucoup, beaucoup de choses à voir là-dedans, et surtout que ça constituait une sorte d’underground silencieux assez impressionnant.

J'ai appris que Lewis Trondheim avait commencé tard, donc on ne sait jamais. Et à voir tous ces gens investis là-dedans, dans un climat super différent de celui de la musique ou de la presse, beaucoup plus low profile, je me suis dit que ça pourrait être marrant de persévérer.

Sinon, tout seul, j'envisage peut-être d'écrire quelque chose de plus théorique autour de la musique, un essai ou une suite d’essais, je sais pas trop. Je voudrais voir en quoi la musique pop joue presque par définition avec sa propre histoire en permanence, via le sample, la citation, les reprises, les effets, les textures référentielles, etc. L'idée, ce serait de se détacher de cette espèce d'autoroute de la critique rock sociologisante ou pseudo-tragique, avec cette espèce de dictature des textes et de la lecture littéraire des artefacts. Après je ne dis pas que ces critiques n’ont pas de qualités, et j’ai même été surpris de lire des trucs très bien écrits dans La Discothèque Rock Idéale de Manœuvre, qui reste pourtant un gars bien gratiné dans son genre quand il s’agit de jouer les gardiens de musée de l’authenticité et les oracles des mythes du rock ’n’ roll. Mais quand il arrête de faire son kéké et de résumer le rock à un concours de grandes gueules, d’anecdotes savoureuses et de catharsis virile, il sait quand même donner envie d’écouter un disque et le décrire avec style.

Bref, en tout cas je ne parle de pas d'écrire des choses super intello, mais je pense qu'il y a un super vide sur la techno, le rap, toutes ces musiques victimes de clichés et trop souvent méconnues. Les gens se sont dit à un moment, il y a bien dix ans : "ah ces musiques populaires des hits parades, en fait ça l’air un peu expérimental, et ça groove en même temps, génial, nous allons nous y intéresser". Mais aujourd'hui, en France, tout le monde continue à s'en foutre, finalement. On dit : "ah oui le R&B finalement c'est génial !". Mais quand on regarde les classements d'albums des critiques dans les années 2000, les gens ne mettent pas tant que ça de R&B, ou même de rap. Ils mettent "Crazy in Love" de Beyoncé, et puis du Outkast et de la nu-soul, soit des trucs très bien, mais qui ne représentent pas vraiment ce qui s’est passé depuis 10 ans.

Les rockeurs écoutent trop souvent de la musique noire pour prendre des poses. Les gens continuent à écouter de l'indie pour semi-branchés et de trucs pop rock pour rouler en Volvo. Et c'est vraiment lié à la culture française. La France continue de considérer la musique comme une sorte de sous-art. Pour eux, c'est quelque chose qui sert de fond sonore, c'est un vecteur social. Mais ils continuent à accorder beaucoup moins d'importance intrinsèque à la musique qu'à la littérature, au cinéma ou à l'art. Ton blog parlait du bouquin de David Stubbs, Why People Get Rothko but Don't Get Stockhausen. Et bien il y a du vrai là-dedans. La musique a moins d'importance.

Je serais donc plutôt tenté par un bouquin un peu sérieux, qui parlerait d'Adorno, de Nietzsche, mais qui reste accessible à des gens qui ont peu de bagage en philosophie ou en Histoire de la musique. Parce que je n'en peux plus du manque de formalisme autour de tout ça.

Par ailleurs on m’a très récemment proposé d’écrire un petit livre sur l’esthétique de la production rap / R&B des années 2000, sur un modèle un peu "guide d’écoute", et je suis en train d’y réfléchir très sérieusement.

C'est vrai que pour tout ce qui est littérature sur la musique, on reste encore très dépendants des Anglo-Saxons, et des Anglais en particulier. En France, il sort peu de choses convaincantes.

On ne peut pas dire que ce soit la profusion en termes d’essais un peu sérieux, même pas universitaires je veux dire, juste sérieux et un minimum passionnés. Bref, la première chose à faire ou à poursuivre, ce serait de développer un discours critique un peu construit sur la musique, et un peu moins "rockocentré". En France, il y a un rocko-centrisme vraiment pénible.

A Angoulême, j'ai dédicacé le livre à quelqu'un. On a discuté un moment. Il avait l'air très fan de rock. Et il avait l'air assez étonné que je lui dise que j'écoute plus de rap, de house et de musique du monde que de rock. Il avait l'air déconcerté. Alors après, je sais que le rap et la techno sont des musiques plus branchées et plus faciles d'accès quand on habite à Paris. Je me dis que ça donne quand même une bonne idée du côté "secondaire" et un peu exotique dont souffrent la dance music, le rap ou toutes les musiques un peu "parallèles".

C'est moins vrai avec Internet, quand même, non ?

Oui, bien sûr. Mais le fait que la house ou la techno soient des musiques instrumentales, répétitives et qui ressemblent un peu trop à ce que les gens entendent, à titre d'illustration, à la télé, ça grille toute crédibilité. Ça fait qu'on ne peut pas la prendre au sérieux, sauf quand un type chante par dessus.

Il faut un interprète.

Oui, un interprète.

Les retours que tu as eus jusqu'ici sur le livre, ils viennent de qui ?

Zéro de la BD. Quasiment pas.

De la musique alors ?

Que de la musique. Et en fait, c'est un problème. Le livre a été distribué par un spécialiste de la BD indépendante, qui du coup n'est pas allé voir les disquaires, ni les rayons culture des librairies, où on va retrouver les bouquins d'Allia ou de Le Mot et le Reste, par exemple.

Même si le public BD a tendance à aimer la musique, je pense qu'il est saoulé par le fait qu'il y ait autant de texte. Et le dessin de Jan n'est vraiment pas très BD. Il n'y a presque pas de bulles, il n'y a pas de dialogues, il n'y a pas de couleur, les personnages sont assez statiques, ils ont des tronches tordues, ce qui me plaisait beaucoup d'ailleurs. En plus, les personnages ne sont pas caractérisés. Ce sont des fonctions.

Et les fans de musique ? Ils t'ont fait des retours ?

En fait, ça plaît vraiment aux gens comme moi (rires). Les gens qui ne s'intéressent qu'un peu à la musique ont aussi été saoulés rapidement. La narration elle-même baigne dans les habitudes de recherche obsessionnelle que peuvent avoir les fans de musique. Si on n'est pas dedans, on ne va pas comprendre pourquoi ce type va aller s'intéresser à ce disque.

Il faut sans doute un peu connaître l'Histoire de la musique.

Voilà. On peut vite être un peu rebuté. Et puis c'est assez long pour une BD, ou un roman illustré. Benoît Sabatier de Technikart a adoré, il a fait un papier dessus. Mais les gens sont déconcertés dans l'ensemble. Et c'est vrai qu'en y revenant, j'avais un peu l'impression de lire une histoire que j'aurais écrite pour moi, à neuf ou dix ans. Il y a un côté régressif, genre "je me fais mon film dans ma tête sans me demander si les autres peuvent comprendre". C'est vrai que dans le choix du thème, dans la façon de le traiter, il y a un côté un peu gamin qui délire tout seul. Mais je trouve ça marrant d'avoir pu faire ça, et que les gens puissent le trouver en librairie.

Ce qui m'avait marqué, c'est ce qu'avait fait JC Menu avec ses Lock Groove Comix, des fanzines BD sur ses obsessions musicales et sur les lock grooves en particulier. Je me suis dit : "tiens, c'est marrant, il écrit des trucs super autobiographiques parfois et ça passe très bien". Il nous parle de sa petite obsession pour tel disque ou tel morceau, et moi ça me plaît vachement, parce que tu ne peux pas te permettre ça dans la presse. Ça m'avait bien stimulé.

Notre livre est un objet un peu hybride, un peu curieux. Beaucoup de gens n'ont pas vraiment réagi, parce que ça mélange les registres. Ça tend vers la critique distanciée, mais ça relève aussi parfois d'un humour qui va du potache à l’absurde. Tout ça avec un dessin un peu troublant. Je pense que les gens sont tout simplement un peu troublés. Mais j'en suis assez content.

Pour finir, un mot sur tes activités de traducteur ?

J'ai un travail à côté, donc je ne peux pas m'y consacrer à plein temps.

En plus c'est un travail assez monstrueux. Tu as dû t'amuser pour le Shapiro.

Le Simon Reynolds surtout.

C'était encore pire ?

Le Shapiro, c'était une langue plus simple. Alors que Reynolds fait des phrases bien ampoulées, bien chargées.

Là, j’espère traduire une biographie d'Arthur Russel, écrite par Tim Lawrence. C'est ultra-documenté, ça fait 400 ou 500 pages. Mais sortir ça en France, c'est un peu risqué. J'ai déjà essayé avec un ou deux éditeurs, qui me disaient : "oui, d'accord, on connaît, c’est très bien, mais c'est trop sur une niche". Mais bon, qui sait ? Ça vaut peut-être le coup de le sortir en peu d'exemplaires et de voir la réaction.

De manière générale, je trouverais ça intéressant d'avoir une revue française qui traduirait des extraits de bouquins sur la musique en anglais. Ou en espagnol, allemand, japonais, italien, que sais-je ? Mais en France c'est difficile. Même le livre sur le post-punk, les gens trouvent ça génial de prime abord, mais de là à mettre 25 ou 30 euros dans un livre qui ensuite est un peu galère à lire dans les transports et qu’on a l’impression de jamais finir... Cela dit, celui-là s'est plutôt bien vendu. En Angleterre, ça a même été un mini-phénomène.

En France, aussi, les gens connaissent les rock critics américains, comme Lester Bangs, mais ils ignorent complètement les Britanniques, qu’ils doivent prendre pour des petites tapettes progressistes relou. Je crois que personne n’a jamais parlé de Simon Reynolds dans Les Inrockuptibles, à part Joseph Ghosn quand il y travaillait encore.

C'est parce qu'ils l'ont trop lu. Ils ne veulent pas le dire.

Je ne suis pas sûr du tout. Ils traiteraient autrement le rap et la techno, sinon.

Aussi, vu que ce sont des livres qui s'adressent à un public de niche, tu n'as pas peur que ça s'adresse à des gens qui savent déjà très bien lire l'anglais ?

Si, c'est un problème. Mais je place beaucoup d’espoir en la baisse générale du niveau d'anglais des jeunes générations (rires). Et des gens qui ont passé leur bac brillamment, mais n'ont pas assez pratiqué leur anglais depuis (rires). Cependant, il y a des gens qui lisent l'anglais sur Internet, mais qui n'iront pas lire un long bouquin dans la langue. Ça leur demande de vérifier les mots, d'avoir un dictionnaire à portée de main. Moi-même qui suis traducteur, je préfère lire certains bouquins en français, David Foster Wallace par exemple, qui a écrit Infinite Jest et qui est une sorte de romancier et essayiste postmoderne génial. Il a écrit des essais assez clairs en anglais, mais ses romans, tu loupes la moitié si tu n’es pas diplômé de littérature américaine ou agrégé d’anglais.

Fil des commentaires

Adresse de rétrolien : https://www.fakeforreal.net/index.php/trackback/1411