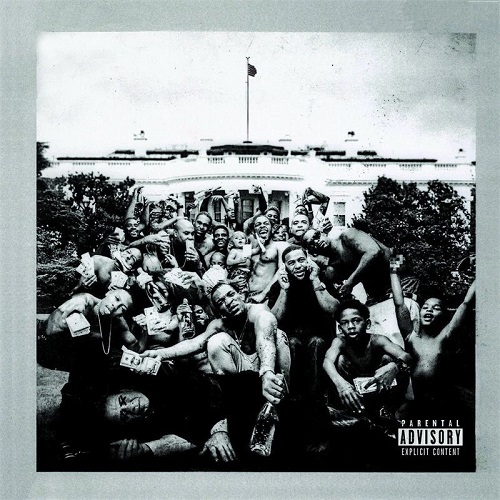

KENDRICK LAMAR – To Pimp A Butterfly

Les années 2010 auront été l’apogée du rap. Oh, certes, pour beaucoup encore, la décennie 90 fait figure d’âge d’or, d’apothéose, d’horizon indépassable. Elle a été le début du succès, l’ère des grands classiques. Mais à cette époque, ce genre était encore décrié, il était en compétition avec d’autres « musiques de jeune » dans le périmètre large des cultures populaires. Alors que vingt années plus tard, il a gagné. Le rap est victorieux, il a même triomphé, il est le genre majeur et cardinal, celui autour duquel tourne tout le champ de la culture. Tout le monde ou presque écoute du rap, beaucoup en font, et ceux qui le rejettent encore doivent désormais se livrer à d’acrobatiques contorsions intellectuelles et dialectiques pour se faire entendre sans entacher leur crédibilité.

Cet état de fait, personne ne le confirme mieux que Kendrick Lamar. Au bout du compte, il y aura eu des rappeurs plus importants que lui au cours des années 2010. Il y en aura eu des plus influents, des plus novateurs, des plus populaires et des plus spontanés. Mais il est celui qui représente le mieux cette entrée dans l’âge de raison. Cela se vérifie sur l’ensemble de sa carrière, et plus particulièrement encore avec son album le plus célébré, celui qui sera nommé de multiples fois aux Grammy Awards, celui qui récoltera des éloges quasiment unanimes de la presse, celui qu’il sort au milieu même d’une décennie qui, en grande partie, lui aura appartenu. Avec To Pimp A Butterfly, le rappeur va encore plus loin que son prédécesseur. Sur ce dernier, le pourtant très prisé Good Kid, M.A.A.D City, il était encore un jeune garçon qui se cantonnait à l’espace sa bonne ville de Compton. Mais avec le suivant, il est un rappeur ambitieux qui s’aventure bien plus loin, dans le discours comme dans les formes.

Avec To Pimp A Butterfly, Kendrick Lamar consacre le rap en tant qu’art. Les gens conviés sur ce nouvel album ne sont pas vraiment des stars, telles que Drake et Mary J. Blige sur le précédent (voire Jay-Z sur sa version bonus), venues adouber le jeune Californien et le reconnaître comme un des leurs. Ils sont plutôt de artistes en soi, des lyricistes respectés (Rapsody), des esthètes avides d’innovation formelle et d’escapades au-delà du hip-hop (Flying Lotus et Knxwledge), des musiciens aventureux (Thundercat et Kamasi Washington) ou des gens à l’intersection des deux (Terrace Martin). Cette ambition artistique se manifeste aussi par la pluralité des styles abordés sur ce disque, par la diversité des flows adoptés par le rappeur, par ses changements de voix, par de constantes surprises et ruptures, par des morceaux découpés en mouvements comme « Institutionalized » et « Momma ».

Cette complexité et cette démarche esthétisante s’appliquent aussi aux paroles. To Pimp A Butterfly est un album à tiroirs bourré de référence, une œuvre à décortiquer sans fin, où les métaphores s’enfilent telles que des poupées russes. Tel est le cas avec ce « These Walls » où Kendrick Lamar parle de murs pour aborder des sujets aussi divers que le sexe, la prison et son propre enfermement psychologique. L’ambiguïté et le double-sens dominent, les grilles de lecture sont multiples, comme avec « Momma », dont on ignore s’il s’adresse à la mère du rappeur, ou à la terre africaine. De nombreux thèmes, voire les mêmes vers, reviennent d’un morceau à l’autre, transformant ce disque en un album-concept tel qu’on n’en faisait plus beaucoup.

Son titre seul pourrait alimenter des siècles d’exégèse. Il est une allusion directe au livre To Kill A Mockingbird, le classique de Harper Lee qui traitait des inégalités raciales. Son nom original, Tu Pimp A Caterpillar, était un acronyme de Tupac (Tu.P.A.C). Et en substituant la chenille (« caterpillar ») par un papillon (« butterfly »), le rappeur parle d’embellir (« to pimp ») une créature déjà magnifique, en référence sans doute à l’Afro-Américain, dénigré par la majorité blanche, et néanmoins « beautiful ». En plus de cela, se prêtant à davantage de mystères, le livret du CD délivre un « vrai titre » en braille, quelque chose comme A Blank Letter By Kendrick Lamar, une lettre vierge de Kendrick Lamar.

Cet album, manifestement, veut s’inscrire aussi dans une grande histoire, celle des musiques afro-américaines. C’est évident quand on voit défiler ici les icônes de plusieurs de ses genres, Ronald Isley, George Clinton, et Dr. Dre au téléphone, sans compter Prince, qui a été à deux doigts de figurer sur l’album, et dont on entend l’influence sur un morceau tel que « These Walls ». To Pimp A Butterfly est une célébration de la musique afro-américaine, où l’on entend tour à tour du jazz, du spoken word, du gospel, du doo wop, de la soul, du funk, du dancehall et plusieurs écoles du rap, les californiennes, qu’il s’agisse d’un g-funk à la DJ Quik sur « King Kunta » ou d’un free rap virtuose à la Project Blowed sur « For Free? », tout comme les autres (ce « You Ain’t Gotta Lie » aux percussions old school). Par delà la musique, Kendrick Lamar invoque d’autres figures afro-américaines de la culture populaire, comme Kunta Kinta de la série Roots, sur le single qui porte son nom, et Huey Newton, Martin Luther King et Michael Jackson sur « Mortal Man ». C’est toute l’histoire des Noirs qu’il embrasse.

To Pimp A Butterfly se veut artistique, il se veut historique, mais il est aussi très politique. Il a été enregistré après un séjour en Afrique du Sud, au cours duquel le rappeur a trouvé son chemin de Damas. Ce voyage, à l’occasion duquel Kendrick Lamar a visité la cellule de Nelson Mandela, a semble-t-il changé sa perspective sur son art. A cela s’est ajouté le cas du jeune Noir assassiné Trayvon Martin, en 2012. Tout cela a incité le rappeur à s’exprimer sur la condition noire. C’est très clair dès le premier titre, « Wesley’s Theory ». Il y dénonce un asservissement perpétué par l’industrie du divertissement, laquelle offre désormais à des Noirs aliénés des voitures et des maisons, cette version mise à jour des quarantes acres et de la mule promise après l’abolition de l’esclavage.

Sa communauté, Kendrick la défend sur « Complexion », quand avec Rapsody il l’invite à rester unie, à ne pas se diviser en fonction des nuances de couleurs de peau. Il affirme aussi sa négritude, avec colère et aigreur, sur « The Blacker The Berry », s’attaquant au racisme institutionnel. Même ses moments personnels sont un reflet de l’expérience afro-américaine. C’est le cas de ses fréquents passages du doute à l’exaltation, représentés notamment par deux titres antagoniques, le dépressif « U » et l’extatique « I ». Ça l’est aussi de « Alright », quand le rappeur prétend que tout va bien alors que ses mots disent le contraire. Tout cela se rapporte au statut de l’homme noir, constamment déchiré entre ce statut d’inférieur qu’il a intériorisé, et son fort appétit de s’affirmer crânement.

Avec To Pimp A Butterfly, Kendrick est devenu le pendant rap de Barack Obama (lequel l’invitait à la Maison Blanche sur la même période) : un Afro-Américain arrivé tout en haut de la nation, mais qui pour cela a arrondi quelques angles et ne représente plus tout à fait le ghetto. C’est bien là la grande limite de cet album : ce rappeur est un fayot. Azealia Banks l’a clairement dénoncé, le traitant d’abruti après l’avoir entendu blâmer les Noirs pour la violence qu’ils subissent, sur « The Blacker The Berry ». Il répond à cette soif de respectabilité qui travaille autant les Afro-Américains que les fans de rap.

Cette respectabilté, Kendrick l’apporte au plus scandaleux des genres, le gangsta rap. Il le réconcilie avec la Zulu Nation, quitte à donner dans un discours moralisateur et dans la bondieuserie, comme avec « How Much A Dollar Cost », quand Dieu en personne vient le tester sous l’apparence d’un sans-abri. L’album a de moments inspirés. A mesure qu’on avance, à partir d’un « Hood Politics » qui ouvre une seconde moitié intense, on y trouve des instants de grâce, délivrés par un vrai bon rappeur. Mais aussi il est bavard, chaotique, compliqué, boursouflé, complaisant et prétentieux. Les professeurs du futur, entrés en hip-hop comme d’autres entrent en religion, se délecteront sans doute de soumettre cette œuvre gorgée de détails à l’examen de leurs élèves. Ce qui les emmerdera copieusement.

Cet album arrive en bout de course, il parachève l’histoire du hip-hop en étant une œuvre d’art. La chenille du rap, en effet, est sortie de sa chrysalide, elle s’est transformée en papillon. Cette sortie est une autocélébration du hip-hop. Elle cherche à béatifier le rap, à le sanctifier, jusqu’à l’écœurement, comme avec ce dialogue imaginaire avec Saint Tupac Shakur sur « Mortal Man », le morceau final, une expérience nécrophile réalisée à l’aide d’une vieille interview de la légende décédée. Cependant, quel mouvement cet album lancera-t-il ? Quel artiste inspirera-t-il ? Ah oui, David Bowie paraît-il, pour Blackstar. Mais enfin, ce vieux monsieur qui a cherché si longtemps à redevenir l’innovateur qu’il avait été jadis (et qui ira bientôt casser sa pipe), n’incarne alors plus vraiment l’avenir de la musique.

To Pimp A Butterfly a été enregistré les yeux fixés sur le rétroviseur, son auteur s’étant appliqué à transformer des décennies de musique et de luttes afro-américaines en un chef d’œuvre reconnu. Et pourtant, bien que passéiste, peut-être même grâce à ça, cet album a finalement été en phase avec le temps présent. Il est à sa place, à cette époque où un hip-hop d’âge mûr cherche à se repolitiser. Il arrive à point, en plein mouvement Black Live Matters, si bien que « Alright », l’un des rares morceaux ici à passer pour un tube, en deviendra l’hymne. Qui plus est, tout ce qu’on pouvait reprocher à Kendrick Lamar, sa musique surchargée d’élève modèle, il le corrigera bientôt avec le plus épuré et le plus rude DAMN., afin qu’au-delà bu blabla journalistique qui accompagne son œuvre, n’apparaisse plus que le rappeur d’exception, celui qui a mérité de marquer les années 2010 de son empreinte.