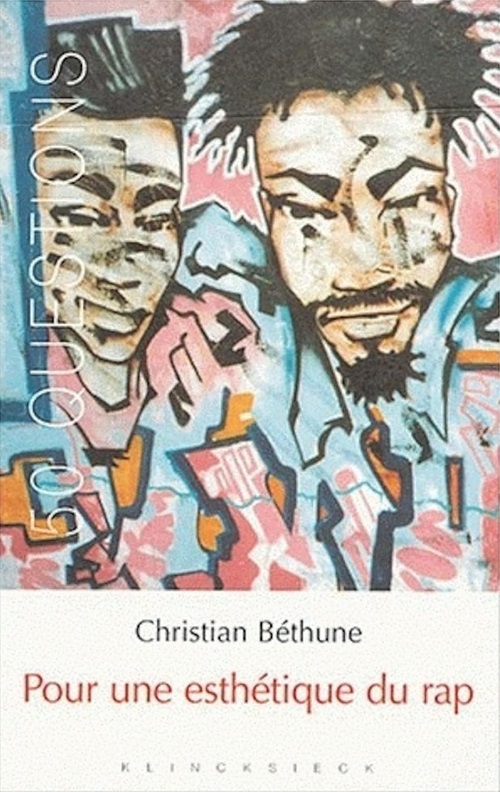

CHRISTIAN BETHUNE – Pour une esthétique du rap

Tout le monde connaît le destin du jazz. Sulfureux, sexuel et sale à ses origines, infréquentable en somme, il est devenu une musique classique américaine, atteignant des sommets de sophistication et de respectabilité. Il s’est extirpé de son contexte de naissance, au point d’en mourir, et d’être remplacé par d’autres musiques, plus populistes, plus spontanées, moins pures ; sulfureuses aussi, et sexuelles, et sales, comme il l’avait lui-même été. Il est donc presque normal que ce soit un fan et critique de jazz qui, identifiant dans le rap une histoire parallèle à celle de son genre de prédilection (ainsi que le même substrat afro-américain), soit celui qui en vante la valeur purement esthétique.

Christian Béthune, en effet, est un passionné de jazz, et il a contribué à plusieurs ouvrages et magazines qui lui sont consacrés. Mais il est aussi docteur en philosophie. Et c’est avec les armes de cette discipline que, dans Pour une Esthétique du Rap, il s’est attaqué à quelques lieux communs sur le rap pour en dévoiler la valeur artistique intrinsèque. Son livre, comme le titre l’indique, est un manifeste. L’auteur a souhaité émanciper les écrits sur le rap d’un discours social souvent marqué par la condescendance, en tout cas en France. Il l’a fait dans le cadre de la collection « 50 Questions », suivant son format usuel : une suite de réponses à cinquante interrogations sur le sujet traité.

Généralement, c’est avec circonspection que l’on doit accueillir de tels ouvrages, écrits par des outsiders. Christian Béthune lui-même, dans ce livre, cite d’ailleurs quelques textes d’autres auteurs, tout autant étrangers au rap que lui, et qui se sont fourvoyés dans leur interprétation. Mais lui, se tire bien de l’exercice. Il s’est plutôt bien documenté, et il est souvent plus juste et rigoureux que d’autres critiques pourtant plus spécifiquement rap. C’est avec plaisir, voire soulagement, qu’on le voit rétablir quelques vérités simples. Non, la sociologie n’est pas forcément une grille de lecture valide pour le rap, en tout cas elle ne saurait être la seule. La portée ou la vocation politique du rap est très relative, voire franchement marginale. Le rap est et se veut, avant tout, une musique. La critique d’Adorno sur le jazz, souvent recyclée pour attaquer d’autres genres musicaux émergents, repose sur des postulats arbitraires, pas très éloignés de préjugés de classe, ou de civilisation. Même chose de cette condamnation d’un art fondé sur l’imitation et le stéréotype, qui remonterait à Kant. Et ainsi de suite.

Ce livre n’est bien sûr pas exempt de tous reproches. Son objet, par exemple, n’est pas toujours bien identifié : parle-t-on du rap en général, ou du rap français ? Vu les citations utilisées, il semble que ce soit plutôt la deuxième option. Mais d’autres fois, Béthune fait référence au modèle américain, semblant ignorer les différences entre ces deux manifestations de la même musique, par exemple leur rapport distinct au texte. Les seules fois où il reconnaît avec clarté une séparation, c’est quand il commente l’effort adaptation requis par la langue française, différente de l’anglais dans sa façon d’accentuer et de rythmer les mots, pour qu’elle se mette au rap. Ou quand il remarque que la misogynie fréquente des paroles, n’a pas le même sens ni la même histoire dans chacun des pays.

Aussi, l’un des derniers chapitres se montre-t-il un peu tiré par les cheveux, quand l’auteur s’appuie sur les principes édictés par la Zulu Nation d’Afrika Bambaataa pour disserter sur la philosophie du rap. A la date où a été publié le livre, 2004, cette école hip-hop était déjà très marginalisée, voir totalement oubliée, hormis peut-être dans notre propre pays (ce qui confirme une fois encore que Béthune a étudié son sujet à travers le miroir déformant du rap français). Traiter sur plusieurs pages de la Zulu Nation ne se justifiait pas, c’était franchement anachronique. Le temps s’étant écoulé, d’autres remarques encore peuvent paraître dépassées aujourd’hui, comme quand Christian Béthune distingue le rap de la comptine, une différence qui s’est atténuée ces dernières années, avec les mélodies simples et très entêtantes qui sont devenues la norme chez les rappeurs contemporains.

Mais bien sûr, on ne peut pas lui en tenir rigueur. Douze longues et riches années de rap nous séparent de Pour une esthétique du rap. Et pour l’essentiel, celui-ci est toujours pertinent et éclairant. La dernière partie du livre en particulier, sa réponse à la cinquantième question, est mémorable, quand Béthune rappelle combien le rap, comme le jazz originel avant lui, remet en cause cette approche désincarnée et sacralisée de l’art, qui est une construction purement occidentale :

Contrairement à la tradition occidentale qui conçoit l’art dans la perspective d’une « finalité sans fin » et voue les œuvres à la seule contemplation « désintéressée », les rappeurs ne se situent pas dans la perspective d’un devenir autonome qui impliquerait leurs productions dans le seul champ de l’esthétique et induirait chez l’auditeur une démarche de pure contemplation. Dans la démarche de la culture hip-hop, l’œuvre et son porte-parole assument une fonction cruciale de « représentation ». Instrumentée pour l’éducation, la réflexion et la prise de conscience, mais aussi pour la danse et la fête, l’œuvre hip-hop sert de multiples fins. Elle s’insère dans le quotidien et refuse de se distinguer radicalement de la « prose du monde » ; pourtant, elle ne renonce pas à susciter des attitudes contemplatives. A une stratégie de « transfiguration du banal » propre à l’art occidental, les rappeurs semblent opposer une volonté de banaliser la démarche créatrice (p. 147).

Christian Béthune, ici comme en introduction, questionne l’opposition entre art savant et art populaire. Il souligne que les nouveaux moyens d’enregistrement ont précipité un bousculement de la hiérarchie des arts, en effaçant la distinction qui la fondait : celle entre l’oral et l’écrit. Et qu’ils ont aussi remis en question le dogme selon lequel le génie créateur serait réservé à une minorité d’élus.

L’ambigüité, cependant, est que ce livre donne parfois l’impression de vouloir rattacher le rap à cette vision purement esthétique des manifestations culturelles, plutôt que de vraiment la contester. Il veut lui faire prendre le même chemin que le jazz, celui qui mène au respect universel. On retrouve cette légitimation dans ses comparaisons fréquentes avec des formes d’art reconnues et sacralisées : le jazz, bien sûr ; mais aussi Sophocle, Rimbaud, ou cet art chrétien prompt à représenter des scènes violentes et morbides. Aborder le genre selon l’angle philosophique, le traiter à grands renforts de mots savants et de verbiage professoral, participe aussi de la même démarche. Ce vocabulaire peut parfois être utile. Le mot « agonistique », par exemple, récurrent dans le livre, traduit à merveille l’un des traits essentiels de la culture hip-hop. Mais la plupart du temps, un propos identique aurait pu être tenu dans une langue plus commune et accessible. Cela aurait été aussi éloquent et plus fluide.

Christian Béthune prétend s’affranchir de la dimension sociale ou politique au profit de l’esthétique. Mais ce faisant, il en investit une autre de manière implicite et larvée : la dimension morale.

Il s’en défend pourtant, en introduction :

Le projet n’est pas, en l’occurrence, de proposer un plaidoyer pour le hip-hop, ni de militer pour une légitimation du rap – qui n’en ont finalement que faire – mais d’engager une réflexion sur un terrain où le philosophe n’a guère coutume de s’aventurer (p. 13).

Cependant, le livre montre tout le contraire. Il semble se donner pour mission de faire du rap un art comme un autre, devenant même franchement normatif quand, à un moment, l’auteur se laisse aller et exhorte les rappeurs à s’affranchir du sexisme.

Même si le conventionnalisme sexiste, aggravé dans le rap par la crudité du ton, n’est pas propre au hip-hop – il fleurit en effet sous la plume de nos meilleurs auteurs – il demeure pour le moins regrettable. Rappeurs – rappeuses -, encore un effort si vous voulez être révolutionnaires ! (p. 60).

Proclamer le rap comme objet esthétique digne d’intérêt (surtout en France, où l’art académique est survalorisé), en faire l’objet d’une dissertation philosophique, c’est déjà l’anoblir. Christian Béthune n’est, à vrai dire, pas le seul à pratiquer cela, il n’est pas l’unique coupable. Le présent blog en est lui-même un autre. Et en privilégiant dans le rap sa valeur esthétique, nous lui donnons, en vérité, le baiser de la mort. Car extirper une musique de sa pratique quotidienne, en valoriser une dimension parmi tant d’autres : c’est la tuer. L’histoire tragique du jazz l’a déjà montré.