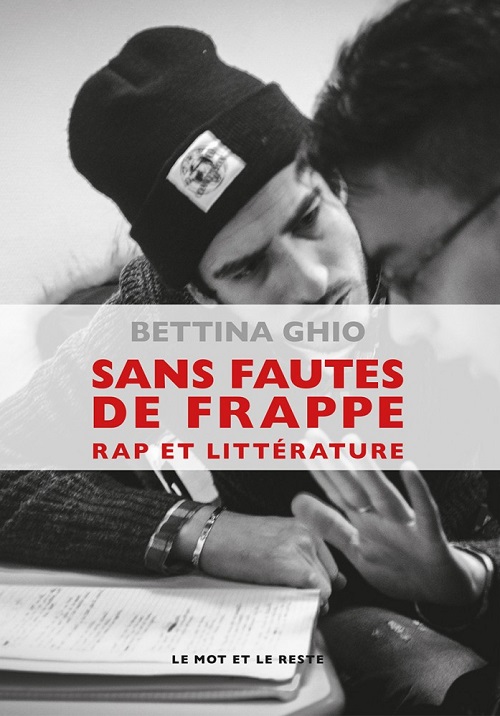

BETTINA GHIO – Sans fautes de frappe

En 2009, dans son ouvrage Book Of Rhymes, Adam Bradley, un professeur de lettres américain, utilisait les outils de la littérature pour disséquer les techniques utilisées par les rappeurs. La démarche se justifiait, car le rap, en partie, est texte, et il mérite d’être comparé à tout type de poème couché sur papier. La question de sa comparaison à la littérature, cependant, ne se pose pas aux Etats-Unis de la même façon qu’en France. En Amérique, le rapport entre pop culture et culture savante n’est pas le même que chez nous. Il est moins polémique, moins passionné. On n’y trouve pas les mêmes enjeux politiques et sociaux. Aussi le sujet était-il, chez Bradley, abordé de manière relativement neutre et apaisée.

En France, cependant, où le statut social dépend largement de la maîtrise d’un corpus culturel reposant sur l’écrit, le problème doit être abordé en d’autres termes. Aussi l’ouvrage de Bettina Ghio se présente-t-il différemment de celui d’Adam Bradley. Cette docteure en littérature et civilisation françaises d’origine argentine ne se contente pas d’appliquer au rap les grilles de lecture de sa discipline. Elle cherche à prouver qu’il est un objet littéraire digne de considération.

A l’analyse qui était celle de Bradley, à la recension des figures de style employées dans le rap, que l’Américain opérait déjà, s’ajoute une étude comparée des thèmes traités dans chaque discipline, et de nombreuses pensées sur le positionnement des rappeurs eux-mêmes par rapport à la littérature classique. Ghio traite pêle-mêle de tout cela, à tel point que son livre manque de structure, et qu’il souffre parfois d’un déficit d’articulation logique.

Dès le début, cependant, elle insiste sur l’essentiel. Comme l’avait déjà fait Christian Béthune dans son très éclairant Pour une esthétique du rap, l’auteure rappelle qu’une des spécificités du rap français (son seul sujet d’étude ici) est son rapport important au texte. A l’inverse de son modèle étatsunien, qui est la manifestation d’une longue tradition de joutes orales dans la culture afro-américaine, le rap de notre pays est marqué par un double héritage : celui d’une culture scolaire et académique qui accorde une importance fondamentale à l’écrit ; et celui de la chanson et de la variété françaises, où les paroles sont souvent l’élément primordial, où la musique n’est considérée que comme ornement.

Bettina Ghio s’emploie à débusquer les références issues de la littérature classique, qui abondent dans les textes de rap. Elle repère des tournures et un vocabulaire désuet issu d’un français archaïque, qui se mêlent au parler des cités. Elle déniche aussi des figures de styles et des métriques qui sont les réminiscences d’un corpus poétique académique. Elle note également les nombreux parallèles, tant dans les thèmes que dans les approches, entre le rap et une littérature nouvelle issue en partie de l’expérience des quartiers. Enfin, elle rappelle la similitude entre le rap et l’écriture de Céline, l’auteur qui a introduit l’oralité dans le roman, une proximité déjà soulignée autrefois par l’essayiste Thomas Ravier dans un célèbre article de la Nouvelle Revue Française consacré à l’art de Booba.

Plutôt que de se construire en opposition à la littérature savante, plutôt qu’en être la négation, ou l’ennemi, comme de vieilles barbes mal renseignées ont pu parfois le croire ou le prétendre, le rap en France est au contraire souvent vécu comme un moyen d’y accéder, pour ceux à qui n’ont pas toujours été données les clés d’une culture vécue comme distante et absconse. La fin du livre parle d’un « désir de littérature ». Et elle remarque que, si beaucoup de rappeurs n’ont pas trouvé leur compte à l’école, les cours de français ont parfois été les seuls à les satisfaire.

En faisant ce jugement, Bettina Ghio demeure ce qu’elle est : une universitaire, une amoureuse des belles lettres. En conséquence, elle souhaite cette convergence entre rap et littérature. Mais faut-il partager ce point de vue ? On serait tenté de répondre par la négative, en passant en revue les rappeurs qui défendent cette parenté avec la littérature, des gens tels que Rocé et Oxmo Puccino, dont le travail sur le texte est inversement proportionnel à l’impact musical, voire pire, Abd Al Malik dont le travail caricaturalement scolaire frôle souvent le grotesque. Ce rap de premier de la classe appauvrit la musique alors qu’il prétend faire l’exact contraire. Il est trop appliqué et peu spontané.

Tout différent est le cas de deux rappeurs d’apparences opposées dont Bettina Ghio pointe les similitudes : MC Solaar, le gentil rappeur lettré du début des années 90, et Booba, la caillera infréquentable de la décennie 2000. L’un comme l’autre sont davantage dans l’oralité que ces rappeurs français qui s’inscrivent, consciemment ou pas, dans la tradition de la chanson à texte. Leurs paroles, successions de bons mots, d’images et de métaphores évocatrices, sont plus originales, plus en phase avec les innovations du rap américain qu’avec le conservatisme de son homologue français. Même si le premier cultive une image de bon élève en exploitant son savoir scolaire, il use aussi abondamment d’allusions à la pop culture. Quant au second, il ne présente aucun complexe vis-à-vis de la culture légitime. Il l’ignore, il ne cherche pas à suivre la voie de la respectabilité.

Booba est plus moderne. Il a été annonciateur d’une nouvelle génération, plus émancipée de l’héritage textuel de la chanson française, et dont ne traite pas Bettina Ghio. Celle-ci, en effet, concentre son analyse sur les rappeurs des années 90, alors que le rap français a modifié son logiciel, qu’il a gagné en fierté, en confiance en soi, et qu’il s’embarrasse moins de son sentiment d’infériorité culturelle, très prégnant chez la première génération.

Tant qu’on se penchera sur le rap comme objet littéraire, on fera un contresens, on passera à côté de l’essentiel, on oubliera qu’il est avant tout une musique. Le rap est perdant, quand on l’évalue selon des critères qui ne sont pas les siens : ses contempteurs ont parfaitement raison de le prétendre inférieur à la littérature ; et ceux qui, par bienveillance, voire par jeunisme, prétendent le contraire, se trompent de combat. Ce ne sont pas les bons termes du débat.

Il faudrait abandonner une fois pour toutes cette volonté de soumettre le rap aux valeurs de la littérature classique, et le laisser bousculer une hiérarchie des cultures qui n’est qu’arbitraire. Après ce livre de Bettina Ghio, qui explore de manière pertinente les rapports entre rap français et tradition de l’écrit, il faudra en écrire un autre, plus capital, plus au fait de la nature profonde de cette musique, et qui s’efforcera de montrer en quoi le rap N’EST PAS littérature.