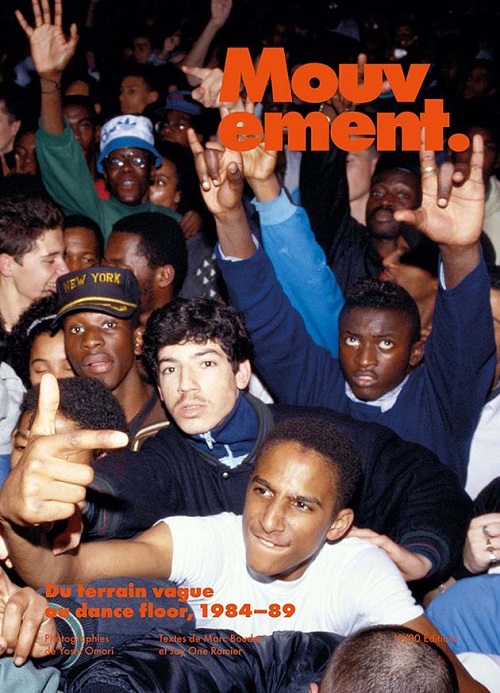

YOSHI OMORI – Mouvement.

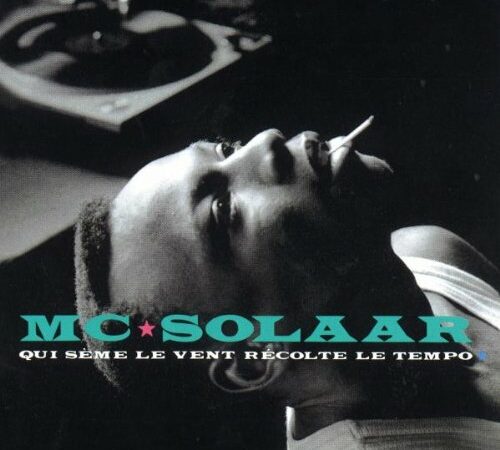

Comme il est déjà vieux, et comme il n’a jamais été aussi prédominant, le rap français a besoin d’une histoire. Il lui faut s’appuyer sur un mythe fondateur. Et celui-ci, cet événement trivial qui a acquis depuis une dimension légendaire, c’est le rassemblement régulier après 1984 des premiers activistes hip-hop de Paris sur le terrain vague, aujourd’hui disparu, du boulevard de la Chapelle. Ce sont aussi, un peu plus tard, les soirées Chez Roger Boîte Funk organisées au Globo, avec le parrainage du magazine Actuel. Mêlant dans un même lieu passionnés et branchés, elles furent un exemple assez unique de mixité sociale, dont l’apothéose fut en 1988 un concert culte de Public Enemy.

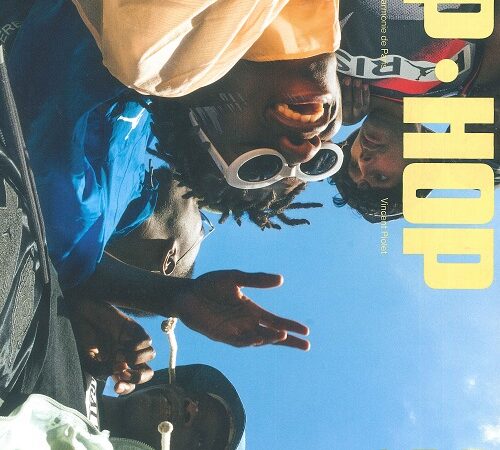

Tous ces faits, tous ces lieux, sont maintenant bien documentés. Ils sont au centre de la monumentale somme de Vincent Piolet sur la genèse du rap français, Regarde ta jeunesse dans les yeux, publiée en 2015. Cependant, avant même ce livre, ils avaient été relatés en images par Yoshi Omori, dans Mouvement., la compilation d’une série de clichés. Arrivé de Tokyo pour poursuivre des études en France, le jeune homme avait alors été conquis par la culture qui naissait sous ses yeux, et il avait photographié des quidams connus plus tard sous les noms de NTM, d’Assassin, ou de Stomy Bugsy.

Depuis quelques mois, ce document est réédité par Le Mot et le Reste, où est paru aussi le livre de Vincent Piolet (dont la couverture arborait déjà l’un des clichés d’Omori). Lu à sa suite, il lui apporte des compléments importants : celui des couleurs, en premier lieu. Ce sont elles qui avaient marqué le photographe japonais dans la culture hip-hop, ce qui l’avait incité à immortaliser tout cela, et elles sont omniprésentes. Sur nombre de ses photos, les couleurs semblent engagées dans une grande bataille contre la grisaille déprimante du terrain vague, contre ses détritus, ses gravats et ses herbes folles. C’est particulièrement marquant sur l’un des meilleurs clichés de l’ouvrage : celui qui, pris au-dessus du mur qui délimitait cet espace, met en exergue le contraste entre ces mondes parallèles qu’ont été, d’un côté, la culture hip-hop naissante, et de l’autre le quotidien morne des Parisiens.

Omori privilégie les fresques tracées à la bombe. Parce qu’elles sont plus photogéniques, bien sûr, mais pas seulement. Si elles sont si présentes dans son recueil, c’est que le hip-hop parisien s’est d’abord distingué par son interdisciplinarité, qu’il a même été davantage préoccupé par la danse et le graf, que par les autres éléments de sa culture. La musique y est intégrée très vite, mais elle n’est pas prédominante. Elle le devient seulement sur les photos prises au Globo. Ces dernières (qui virent alors au noir et blanc) nous montrent, outre les mouvements acrobatiques des breakdancers et le look des habitués (couvre-chefs Kangol, logos Volkswagen, écharpes et casquettes Burberry, etc.), des DJs en pleine action, des rappeurs qui se donnent à fond, ainsi qu’un public jeune et enflammé.

Ce public, aussi, est bigarré. Il mêle le Paris bohème, celui de la mode (Azzedine Alaïa et Isabelle Marant figurent sur un cliché) et de la pop (les Rita Mitsouko et Niagara sont cités parmi les participants, sans figurer sur les photos), le lectorat du magazine Actuel en somme, à celui de ces banlieues que l’imaginaire et les médias associeront bientôt au rap. C’est un public qui a pour autre spécificité d’être multiracial et bon enfant, ce qui ne manquera pas d’étonner les gens de Public Enemy, habitués à des audiences uniformément noires, et parfois plus violentes.

Cette surprise de Chuck D et des autres face au public français est mentionnée dans le complément à ce recueil de photographies : des textes rédigés (en français et en anglais) par le graffeur Jay « One » Ramier, et par Marc Boudet, autre témoin du hip-hop français des premiers temps. Consacrés respectivement au terrain vague de la Chapelle et au Globo, ils apportent aux néophytes des éléments de contexte sur l’histoire de ces lieux et sur le hip-hop parisien des années 80. Mais aujourd’hui que le livre de Vincent Piolet existe, qu’on ne se trompe pas de démarche : c’est d’abord lui qui nous apporte les explications et les détails manquants. Et c’est ensemble que ces deux ouvrages doivent être lus ou parcourus pour saisir toute l’histoire du rap de France et de la capitale.

PS : à lire aussi, le recensement des lieux cultes du hip-hop parisien des années 80, réalisé il y a quelques temps par nos amis du magazine The Backpackerz.