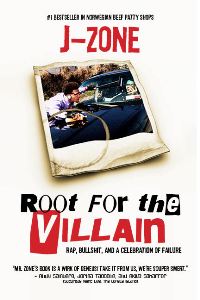

Dans un univers, celui du rap, où le mythe de la réussite à l'Américaine est omniprésent, dans un monde où le parcours du gangster devenu star à force de talent et de persévérance fait figure de cliché, voilà un livre qui fait tache. J-Zone, en effet, a consacré son premier ouvrage, un OVNI littéraire à mi-chemin entre la biographie et la compilation de pensées, à célébrer ses échecs et, plus largement, à gloser sur les petitesses de l'homme (et de la femme) de notre époque.

Old Maid Books :: 2011 :: govillaingo.com :: acheter ce livre

Pour ceux qui connaissent l'auteur de Pimps don't Pay Taxes, petit classique rap indé du début des années 2000, cette posture n'a rien d'une surprise. J-Zone, en effet, a toujours fait de la misanthropie et de la haine de soi son fonds de commerce, usant de manière délectable d'un humour pince-sans-rire, d'une ironie mordante, d'un cynisme irrésistible et d'un sens aigu de l'observation. Root for the Villain, donc, c'est toujours la même chose, mais sous la forme d'un livre, et en plus corrosif encore, en plus amer, à présent que J-Zone a complété cette longue suite de revers qu'a été sa courte existence par un nouvel épisode tragique : son échec absolu dans le rap game, son rendez-vous manqué avec la notoriété.

Le livre commence par un chapitre, joliment intitulé "un voyage musical", où J-Zone raconte sa carrière dans le hip-hop. Loin d'être l'ascension difficile mais résolue vers la gloire que décrivent les biographies d'autres rappeurs, le parcours de notre homme semble n'avoir été fait que de ratés et de choix par défaut. Depuis le début, son gros dilemme est de ne pas savoir se conformer aux stéréotypes qu'on impose aux rappeurs en particulier, et plus généralement aux citoyens américains. Cela a commencé avec son identité raciale, indéfinie : issu d'une famille afro-américaine, sa peau est en effet aussi pâle que celle d'un Blanc. Et la méprise a continué quand, faisant des beats trop sophistiqués pour plaire aux amateurs de rap grand public, et rejeté de ce fait vers la scène underground, il ne convainquit pas non plus les backpackers, hostiles à ses propos sexistes :

La plupart des fans de "thug rap" n'essayaient même pas d'écouter mes beats décalés, ni mes raps parlant de choses aussi douces que la masturbation. De fait, la rue ne m'a jamais aimé. Mais à l'inverse, si la population "backpacker rap" appréciait ma production et l'humilité de ma démarche, elle ne supportait pas de m'entendre me plaindre sur mes relations, avec tout ce que cela comptait d'obscénités sur les salopes et d'agressions envers l'autre sexe. (p. 82)

Ce chapitre, toutefois, ne porte pas que sur le seul cas de J-Zone. A travers son exemple personnel, l'auteur nous offre aussi un joli aperçu, tout en désillusions mais plein de vérités, sur le mouvement rap indé. En l'absence de livre pour retracer l'épopée de cet underground hip-hop apparu à la fin des années 90 et porté par une myriade de labels indépendants, Root for the Villain est ce qui s'en rapproche le plus. Il a le mérite, aussi, d'expliquer la disparition de ce mouvement, passé rapidement de la hype à l'oubli. Son échec, en fait, d'après J-Zone, serait né de son succès, la multiplication à l'infini des circuits parallèles et des artistes indépendants ayant rendu peu à peu impossible le repérage des vrais talents :

Le début de l'année 1999 a été la fin d'une ère où il était encore possible de sortir de la musique indépendante sans tambours ni trompettes, et pourtant d'être repéré. 30 disques seulement étant disponibles chez Fat Beats, repérer cette pochette avec un polaroid de ma grand-mère en train de jouer au thug et demander au vendeur de passer le disque n'était qu'une question de temps. En 2002, le marché du rap indé était devenu tellement saturé de sorties aléatoires qu'il aurait fallu l'appui de Don King, Berry Gordy, Jerry Maguire et Russell Simmons pour se voir offrir un peu d'attention (p. 64).

Au-delà du cas du rap indé, c'est une leçon sur le milieu de la musique en général que professe notre rappeur devenu écrivain. Très vite, J-Zone brise nos idéaux en l'exposant tel qu'il est : un miroir aux alouettes où dominent l'amateurisme, la lâcheté, l'immaturité, les mauvais plans et les mauvais coups, les promesses non tenues et le paiement des artistes au lance-pierre. Par ailleurs, dans l'univers étrange de la musique, les comportements dysfonctionnels et irrespectueux ne sont pas seulement tolérés : ils sont valorisés, au nom d'un idéal bohème.

Il faut noter que le business de la musique est le seul univers où on ne vous tuera ou licenciera jamais pour être arrivé en retard ou pour ne pas avoir tenu parole. Dans certain cas, cela renforce même votre crédit. Les musiciens qui arrivent avec deux heures de retard à leurs concerts sont des génies ivres ou drogués (p. 73).

Des anecdotes sur les coups bas du monde de la musique, le livre en regorge, plus drôles et savoureuses les unes que les autres. Par chance, J-Zone rappelle aussi les bons côtés de la chose, ces moments passés auprès de ses idoles Large Professor et Prince Paul, ce concert partagé avec un Cee-Lo Green alors au sommet de sa gloire, ces grasses matinées continuelles, ces tournées dans ce paradis pour artistes méconnus qu'est l'Europe, à ses yeux. Mais au bout du compte, en l'absence de succès, le contre l'a emporté sur le pour, et notre rappeur, à la fin des années 2000, a été contraint de revenir dans le vrai monde.

Ce retour sur Terre, c'est ce que raconte la deuxième partie, intitulée avec élégance "je pue la merde". J-Zone abandonne l'autobiographie pour donner son avis sur les absurdités du monde moderne : l'univers du travail (retour à la plantation), les filles débiles rivées sur leurs smart phones (les gadget hoes), Facebook (la cour de récré des grands), le rituel des soirées ennuyeuses en ville, les impostures du melting pot new-yorkais, les mirages de la vie en couple, l'étroitesse d'esprit des Américains, le style métrosexuel et la confusion des sexes. Et toutes ces observations, il les partage comme sur ses disques, avec autodérision, avec misogynie et une bonne dose de mépris pour le genre humain.

La troisième et dernière partie du livre, la plus courte, est aussi la plus personnelle. J-Zone y présente ses trois passions de nerd, toutes passablement anachroniques : ces cassettes que plus personne n'écoute à l'heure du MP3, ces magasins de disques qui ferment les uns après les autres, et cette vieille grand-mère avec qui il partage son logement, celle-là même qui lui a inspiré le nom de son label, Old Maid Entertainment. Parce qu'il est le plus intime, ce chapitre est le moins croustillant. Mais il fallait bien que J-Zone finisse par se livrer et par confesser quelques passions, après ce déluge de cynisme qu'est Roots for the Villain, un livre à conseiller vivement à cette écrasante majorité que sont les ratés de la musique, histoire qu'ils comprennent bien que, non, ça ne venait pas d'eux.

Bonne chronique, ça donne envie de lire le livre !

"Facebook (la cour de récré des grands)", J-Zone a plutôt bien cerné ce réseau social dans l'ensemble.