C’est par une biographie de Nirvana sortie dès 1993 que le journaliste (Rolling Stone, Spin, Mojo, Revolver, The New-York Times, etc...) et musicien (The King of France, The LeeVees) Michael Azerrad s’est d’abord fait connaître comme écrivain. Ce Come As You Are, qu’il avait eu le bon goût de sortir avant que Kurt Cobain ne s’explose la cervelle, est rapidement devenu un livre de référence, si bien qu’il persévéra, et qu’il en livra quelques années plus tard une sorte de complément, un prequel, un livre, plus passionant encore, qui revenait en détail sur les années qui avaient précédé l’explosion du grunge, et au-delà, de tout l’indie rock américain.

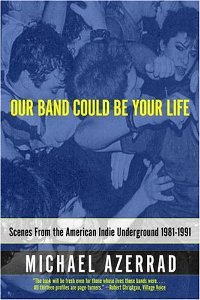

Little, Brown & Company :: 2001 :: acheter ce livre

Our Band Could Be Your Life, un titre piqué à une chanson des Minutemen, se penche sur l’histoire du rock alternatif américain des années 80. Après avoir interviewé plusieurs acteurs clés de cette scène et relu des dizaines de fanzines de l’époque, l’auteur revient sur cette longue période où, sur les cendres du mouvement punk, une scène musicale parallèle s’est patiemment construite aux Etats-Unis, au point de mailler tout le pays et de devenir si gigantesque, en termes de taille, de couverture, de diversité et de qualité artistique, qu’elle ne pouvait plus être ignorée des médias, de l’industrie du disque et du grand public.

Ce livre peut être lu comme un long prologue au succès gigantesque de Nirvana, comme un long crescendo avant l’explosion finale. Mais il est aussi une postface à l’histoire du punk originel, celui des années 70. Il répond à la question suivante : qu’est devenu le punk après qu’il ait été déclaré mort ? Et en cela, il est à lire en regard et en complément du Rip it Up and Start Again de Simon Reynolds.

Les deux livres nous relatent en effet les péripéties de l’après-punk. Mais tandis que l’Anglais nous raconte ce qu’il s’est passé dans son propre pays, dans cette enclave européenne aux US qu’est New-York (et plus généralement chez tous les branchés de la Terre), Azerrad nous parle de ce que le punk est devenu dans la vraie Amérique, celle des provinces, des ploucs, des prolos et des classes moyennes. Et les deux histoires, sans surprise, ont été sensiblement différentes.

En 1980, le punk était mort depuis longtemps. Les Anglais le savaient fort bien, l'ayant eux-mêmes décrété, et s’étant lancés dans une quête frénétique de genres et de mouvements inédits, cherchant, en s’inspirant des sons européens ou black, à dépasser le rock, cette musique blanche américaine. Mais pendant ce temps, ignorant tout de son avis de décès, cette même Amérique blanche découvrait à son tour le punk rock, sur le tard, et elle se l’appropriait à sa façon.

Le post-punk anglais cherchait à devancer le futur, et pour cela il choyait les synthétiseurs. Mais le punk américain, devenu le hardcore, ferait le chemin inverse en restant fidèle aux guitares, en se réconciliant avec l'ennemi héréditaire metal (le Black Flag de la fin, Mudhoney et la scène de Seattle), en redécouvrant le classic rock (les Replacements), la country (les Meat Puppets) ou le rock psyché (Hüsker Dü), en cherchant à retrouver les idéaux des années 60, mais sans les trahir ni les dévoyer comme l’avaient fait leurs prédécesseurs. Thurston Moore le disait (p. 7), mettant fin avec perspicacité à un antagonisme bien artificiel : ce punk-là n’était finalement qu’un autre mouvement hippy, le nihilisme en plus.

Le contraste entre le post-punk anglais et l’indie rock américain a des racines profondément sociologiques et culturelles, comme Michael Azerrad et Simon Reynolds le précisent dans chacun de leurs ouvrages respectifs. Au mouvement élitiste, cultivé et branché qu’est le premier s’opposent, dans les premières années au moins, la camaraderie mâle et l’imagerie prolétaire du second, rempli d’Américains outrageusement jeunes, des nerds pour beaucoup (Greg Ginn de Back Flag, D. Boon et Mike Watt des Minutemen), qui, même si Gang of Four et Wire sont des modèles, n'apprécient pas les poses de garçons coiffeurs de leurs cousins d’Angleterre ; ou qui sont humiliés par un John Lydon méprisant et odieux, le grand jour où leur est demandé d’assurer la première partie de PIL (les Minutemen, Mission of Burma et Minor Threat souffriront tous de ce traitement, avant que Mudhoney ne les venge avec panache quelques années plus tard).

Cette opposition entre une Grande-Bretagne branchée et une Amérique de bûcherons se retrouve dans la façon même dont chaque livre aborde son sujet. Alors que Reynolds théorise, et que les groupes qu’il cite viennent à l’appui de thèses sur l’évolution de la musique, sur les différences sociales, sur l’histoire ou sur la politique, Azerrad opte pour la démarche inverse. Son ouvrage est riche en considérations et enseignements sur la société américaine de l’époque, il rappelle combien l’indie rock a été une réaction à l’ère Reagan. Mais l'auteur est d’abord un storyteller, et sur un ton presque hollywoodien, il nous raconte l’aventure héroïque de braves garçons américains qui vont révolutionner la musique populaire.

Alors que les ouvrages de Reynolds sont organisés par thèmes ou par scènes, celui d’Azerrad, bien plus factuel, est une suite de biographies. Après une courte préface, avant une conclusion tout aussi concise, il nous retrace la carrière de 13 groupes fondamentaux et représentatifs de cette immense scène née dans les années 80, il le fait quasiment sur le mode du roman, avec des anecdotes, de nombreux passages humoristiques (la réaction paniquée des braillards de Black Flag devant l’attitude de punks européens infiniment plus trash qu’eux, ce brave Gibby Haines des Butthole Surfers qui vient placer son sexe sur la valise de l’ex-président Carter…) et ses épisodes tragiques (la mort de D. Boon des Minutemen).

Chaque histoire contée dans Our Band Could Be our Life est distincte des autres. Mais, placées à la file, elles retracent une épopée plus vaste, qui commence avec les pionniers (Black Flag et le réseau national monté par le label SST ; les Minutemen où l’irruption des gens normaux dans le rock ; Mission of Burma pour la frange la plus arty du mouvement ; Minor Threat, Washington et le mouvement straight edge), se poursuit avec des groupes qui assument l’héritage musical du rock et commencent à percer (Hüsker Dü, Replacements) et par d’autres plus âgés qui crédibiliseront le genre auprès d’un public plus branché et cultivé (Sonic Youth, Butthole Surfers, Big Black), avant qu’une nouvelle génération ne diversifie les styles portés par l’indie, étendant son influence Outre-Atlantique (les fondements de la noise, du shoegazing et du slacker rock avec Dinosaur Jr ; les prémices du math-rock et de la fusion funk hardcore avec Fugazi ; le grunge avec Mudhoney ; la twee pop, la lo-fi et les premiers pas des riot grrrls avec Beat Happening).

Aussi, cette épopée se montre pétrie de valeurs américaines, elle fleure à plein nez l’éthique protestante. Chaque histoire contée par Michael Azerrad fait plus ou moins explicitement l’éloge du self-made man, du petit entrepreneur, et surtout du dur labeur, tant chaque artiste indé, même les plus slackers, même les musiciens les plus amateurs, s’avèrent de véritables bourreaux de travail capables, à l’instar de Greg Ginn, d’imposer des rythmes de folie à ses complices.

L’aventure du rock indé américain est une histoire chrétienne. Elle nous parle de rédemption, au bout d'un chemin long, tortueux et douloureux. Seul un esprit de sacrifice et une croyance tenace en ce qu'ils font permettent à tous ces groupes de jouer devant des publics clairsemés et hostiles, qui parfois les agressent et leur crachent dessus, de partir pour de longues virées en van dans la promiscuité et les odeurs de sueur, de dormir à même le sol et dans la pisse de chat, dans des squats ou des appartement insanes. Enfin, inutile de citer le puritanisme straight edge d’un Ian MacKaye, lui-même issu d’une communauté religieuse progressiste, pour souligner encore les forts relents de christianisme des idées indie rock.

Cette scène a été si prolifique que la décrire par treize groupes seulement, aussi essentiels aient-ils été, pourrait paraître parcellaire. Azerrad s’excuse d'ailleurs de faire l’impasse sur quelques uns, notamment le plus notoire, REM, parce qu’il n'était peut-être pas un pur produit de la scène indé. Cependant, même si aucun chapitre ne leur est consacré, ces mêmes REM, les Dead Kens, les Meat Puppets, les Pixies, Nirvana bien sûr, et des dizaines d’autres, sont largement cités tout au long de l’ouvrage, de même que les labels Touch & Go, Dischord ou Homestead. L’histoire de Black Flag, par exemple, est aussi celle du label SST, le passage sur Fugazi permet de revenir sur Rites of Spring et sur l’emo-core, et le chapitre sur Mudhoney parle autant de Sub Pop et de Seattle que du groupe lui-même.

Aussi, même s’il nous raconte une joile histoire, Michael Azerrad ne nous en cache pas les parts d’ombre. Tous les personnages dont il nous retrace l’histoire, Greg Ginn et J Mascis par exemple, n’apparaissent pas toujours sous un jour favorable. Coups bas, petites lâchetés et chantage affectif ont souvent été le quotidien de cette scène. Il montre aussi à quel point l’explosion finale du rock indé ne doit rien au hasard. Même si le succès de Nirvana a pris des proportions inespérées, il a été préparé de longue date, par exemple par les manœuvres de Bruce Pavitt, qui a très bien su manipuler l’influente presse musicale anglaise, en présentant mensongèrement Mudhoney et les groupes de son label Sub Pop comme les artistes prolos américains que les journalistes britanniques rêvaient de rencontrer.

Eclairant sur les stratégies de carrière, des uns et des autres. Michael Azerrad montre aussi, sans nier quoi que ce soit du talent musical du groupe, comment Sonic Youth a manœuvré pour construire son statut de parrain de l’indé américain. Plus âgés que les autres artistes de cette scène, plus au fait de l'histoire du rock et de ses échecs, ils se montreront fins stratèges. L'auteur présente ainsi leur passage chez SST comme un marché, comme un moyen de rajeunir leur image et de bénéficier de l'incroyable réseau créé par Greg Ginn et les siens, pendant que ces derniers, jeunes balourds californiens, se voyaient anoblis par les très arty vétérans de la scène no wave. Même chose quand Thurston Moore et les siens assureront les premières parties de Neil Young. Pendant qu'ils se populariseront au contact d'un monument du rock à papa, celui-ci peaufinera son image de grand-père de la scène alternative, se préparant une nouvelle jeunesse.

Et au final, tout cela a payé. Nevermind est sorti chez Geffen, et son succès a dépassé les espérances les plus folles. Si l'on excepte quelques dommages collatéraux (le suicide de Cobain, cet autre Christ), tout finit donc bien. Et c’est en cela encore qu’il s’agit d’une histoire américaine, même si la réaction n’a pas été la même d’un groupe ou d’un artiste à l’autre : stupéfaction chez Ian MacKaye, rancœur chez Lou Barlow qui, croisant J Mascis après le succès de Nirvana, lui adressera sur le ton du reproche un "tu as vu, ça aurait pu être nous !", bienveillance pour le leader de Dinosaur Jr qui déclarera, débonnaire, "au moins, maintenant, on peut entendre des trucs potables à la radio". La victoire était au bout de ce long parcours, même si Azerrad, nostalgique, lui trouve un goût amer :

So yes, we won: indie rock was well established, and musicians could now earn a decent living making music even for fairly specialized audiences. And yet the vitality of the music and the community was severely diminished. The revolution had been largely successful, but as it turned out, the struggle was much more fun than the victory. (p. 499)

La conclusion est plus heureuse qu'avec Rip It Up and Start Again, où un Reynolds amer regrettait que la révolution post-punk ait été vite close par des Smiths ou des Jesus & Mary Chain revivalistes, où il reprochait aux artistes contemporains qui redécouvrent le post-punk d’être moins audacieux que leurs aînés.

Mais lus à la suite, ces deux livres apportent une leçon identique : ils montrent que dans la révolution punk de 1977, ce n’était pas la musique qui comptait. De l’Atlantique au Pacifique, tous ceux qu’elle a générés ont vite fait de la bâtardiser ou de s’en émanciper. Non, ce qui comptait dans le punk, c’était l’irruption du do-it-yourself, c’était cette étape essentielle entre le moment où un Bob Dylan à la voix de canard et laid comme un pou est devenu le porte-parole de sa génération, et l’époque, aujourd’hui, où Internet brouille les frontières entre amateurisme et professionnalisme dans la musique. Ce qui a compté avec le punk, c’est cet effet désinhibant, cette conviction, soudainement répandue, que n’importe quel groupe pouvait avoir quelque chose à dire ; que, oui, "our band could be your life".

L'analyse d'Azerrad est intéressante mais il a tendance à idéaliser quelque chose qui ne l'était vraiment pas, idéal. Les pages sur Black Flag ou Butthole Surfers - c'est limite le cœur des ténèbres! Ce qu'oublie Azerrad, c'est que des groupes qui galèrent et tournent dans des camionnettes pourries il y en a encore pas mal... Ils n'auront certainement jamais l'importance musicale de leurs illustres aînés, mais ils sont toujours là. A vouloir assimiler punk 77 et rock alternatif on finit dans une impasse c'est certain. Rien de commun entre Black Flag et les Shins - nous sommes d'accord. Il faudra se tourner vers les groupuscules hxc ou crust pour retrouver ce romantisme de la galère qui semble tant séduire Azerrad dans ses récits. Je crois que ce qui le fascine le plus en fait c'est le côté odyssée humaine. De voir qu'une bande de crétins pauvres et drogués aient pu sortir des disques importants et créer de véritables réseaux à travers les USA, reste pour lui un mystère et un sujet d'émerveillement. Du coup de voir des kids comme ceux de Pavement, lettrés et de bonnes familles devenir les mascottes de la scène alternative lui semble être presque une défaite... c'est assez cohérent mais un rien constipé comme point de vue, non!?!?

Ce qu'il regrette, ce n'est pas l'embourgoisement du genre, mais : 1 - le fait qu'avec la perspective de pouvoir vivre confortablement de cette musique, on devient plus ouvert aux compromis musicaux ; 2 - le fait qu'elle tend à se dynamiter en micro-scènes, par opposition à la solidarité d'avant qui poussait des groupes aussi différents que Black Flag et Sonic Youth à s'acoquiner, et qui n'existait déjà plus au temps de Pavement (la suffocation insulaire) ; 3 - la fin de la foi du charbonnier, et cette façon de jouer avec distance et ironie avec les codes inventés par le rock alternatif (Pavement encore).

Tu parles d'une analyse, mais justement, je trouve son livre très peu analytique. C'est une histoire qu'il nous livre, un scénario un peu holliwoodien, une jolie histoire américaine (tu bosseras, tu souffriras, tu failliras parfois, mais au bout tu connaîtras la rédemption). C'est moins clinique et rigoureux qu'un bouquin de Reynolds, pour poursuivre la comparaison que je fais dans mon article, où on sent la patte de l'historien de formation (je ne sais plus quelle est celle d'Azerrad) malgré un parti-pris subjectif revendiqué.

Oui je suis bien conscient de simplifier mais j'ai lu ce bouquin il y a style 6 ans et j'avoue que les détails m'échappent un peu... Sur les origines upper class de Mascis ou McKaye, tu as complétement raison. Pour ce qui est de l'analyse, je renvoyais plutôt à la post face, le reste du livre tenant beaucoup plus de la biographie... Je reviendrai sur le sujet à l'occasion !

Le point de vue de Pialey légitime plutôt l'intro de Rip It Up de Simon Reynolds, Pavement est un groupe "post punk" renié par les punks (les vrais, les tatoués...)

Les punks tatoués n'étaient pas les "vrais" punks. C'était déjà du punk réinventé. Un autre post-punk.

Oui mais justement, Reynolds fait clairement la différence entre "ces deux types de post punk", les art fag et les tatoués ; et si tu reprends l'interprétation de Pialey du bouquin de Azerrad, c'est un peu la même problématique mais dans le contexte post hardcore américain...

Cette différence existe, cette analyse est juste. Le punk s'est scindé entre un punk bas du front prolétaire avec des crêtes d'un kilomètre de haut d'un côté (Discharge, the Exploited, les punk not dead), et un post-punk arty et sophistiqué de l'autre, qui va nous mener aussi bien à l'indus qu'à la synth pop. Ce que je reproche à Reynolds, c'est de surestimer la présence de l'élément prolétaire et bas-du-front dans le punk du départ. Dès l'origine, le punk était un mouvement plutôt arty et sophistiqué. Le post-punk, c'était plus une poursuite du "projet" punk d'origine que le punk not dead.

Je lui reproche aussi de faire de cette ligne de clivage quelque chose de plus radical qu'elle ne l'était vraiment, typologisant les groupes de façon un peu forcée : Patti Smith, Television et Blondie n'étaient pas post-punk, mais ils étaient largement autant sinon plus des art fags que Joy Division et The Fall (des vrais prolétaires, instruits mais prolétaires). Et le Clash a des caractéristiques qu'on retrouve dans tous les après punk (le côté punk not dead avec l'engagement politique et Cut the Crap, le côté on s'extirpe du rock sur certains titres de Sandinista, ou au contraire, le côté on assume le passé rock à fond sur London Calling et Combat Rock).

Même chose pour Azerrad, c'est une grille de lecture qu'on peut utiliser, mais qu'il ne faut pas forcer ou généraliser, pour comprendre le hardcore et le post-hardcore américain.

On est d'accord.... Il y a beaucoup de subjectivité et de mauvaise foi dans sa thèse, mais c'est ça qui est cool !

Oui mais ce clivage est pertinent quand on s'attache à la production et à l'esthétique sonore...

Patti Smith est arty mais nullement visionnaire, c'est une poétesse qui déclame ses textes, la musique est assez middle of the road (j'aime bien Horses)...

Television est un grand groupe de rock certes avant-gardiste mais avec une esthétique 60's, on pense aux Byrds, le 1er album a un son typique des productions du label de jazz "impulse" (ce qui est un compliment)....

Les Clash certes s'éloignent du rock, mais leurs excursions reggae ou hip hop sont assez convenues et ne pervertissent jamais le genre... Leurs héritiers ce sont avant tout La Mano Negra et consorts...

Ce qui n'est pas le cas de P.I.L, Pere Ubu, Cabaret Voltaire, des groupes qui ont des influences revendiquées, mais qui obeissent à leur propre logique, ils ont une démarche artistique et sonore, ils bouleversent l'ordre des choses... Pour un résultat un peu bancal souvent génial... A ranger dans ta discothèque près de Sun Ra et Lee Perry !

Ce clivage, c'est une grille de lecture intéressante et pertinente, mais il ne faut pas lui accorder une importance disproportionnée, comme pourrait le faire quelqu'un qui découvrirait cette scène par le livre de Reynolds. Bien d'autres lignes de clivage aussi déterminantes ont traversé le punk et l'après-punk.

En lisant Reynolds, on a parfois l'impression qu'il y a vraiment des groupes arty et upper class d'un côté, et des bourrins passéistes prolos de l'autre. Le problème, c'est que ça ne marche pas, même en regardant de près les groupes typiques de ces deux modèles (en gros, PIL Vs les Ramones). Par exemple, quand tu dis de PIL, Père Ubu et Cabaret Voltaire qu'ils sont "des groupes qui ont des influences revendiquées, mais ils obeissent à leur propre logique, ils ont une démarche artistique et sonore, ils bouleversent l'ordre des choses", franchement, n'est-ce pas aussi le cas de Television et de Patti Smith ?

Ce qui fait la grande différence en fait, ce n'est pas la préoccupation esthétique (elle est largement répandue, hormis peut-être chez Crass, je ne sais pas), c'est le rapport au passé, au passé rock plus précisément. PIL, Père Ubu (et encore...) et Cabaret Voltaire vont reprendre à leur compte l'idéologie avant-gardiste du XXème siècle, celle selon laquelle on peut accoucher volontairement et délibérément du futur, par l'expérimentation (une vision quasiment scientiste de la musique), la rupture ou je ne sais quoi. Ce faisant, même si les groupes cités ont accouché largement d'autant de chefs d'oeuvre que Television ou les Ramones (j'adore Pere Ubu, j'aime Metal Box, Cabaret Voltaire ça me parle moins), ils commettent la même erreur que leurs aînés du rock progressif : penser que l'avenir du rock passe par le présent des musiques plus élitistes et savantes. Contrairement au prog, ils ne vont pas s'inspirer du jazz ou du classique pour faire évoluer leur musique (c'est peut-être en cela qu'ils leur sont souvent supérieurs), mais de l'idéologie avant-gardiste qu'ils ont appris dans les livres (pour les prolétaires cultivés) ou dans les écoles d'art.

Ce que je reproche à Simon Reynolds, c'est une faute qu'on a tous commis un jour ou l'autre : essayer d'objectiver, de définir et d'expliquer ses goûts personnels. Il définit ce qui sépare le post-punk des autres, et après il met dans la catégorie post-punk tout ce qui lui a plu, y compris des trucs qui ne correspondent pas des masses à sa propre définition (il est d'ailleurs révélateur que tous les groupes qu'il cite sont les chouchous de la presse anglaise de l'époque, donc pas des groupes qui répondaient aux même critères, mais plutôt ceux, extrêmement différents, grâce auxquels il a forgé ses propres goûts). Mais en quoi les Specials ou Suicide correspondent-ils davantage à sa définition du post-punk que Television ?

En parlant de Television, c'est vraiment le groupe qui le met mal à l'aise. Quand il en parle, il part dans un argumentaire peu convaincant pour dire que Television est un groupe revivaliste parce qu'il y a du Byrds dedans. Mais The Fall n'a-t-il pas fait une relecture très comparable du kraut rock ? Plus tard, il explique que U2 est un groupe post-punk, qu'il a massifié les recettes du post-punk, mais avant, il rappelle que ce groupe doit l'essentiel de son son et de son influence aux mêmes Television. Faudrait savoir.

Au niveau de la production, de l'esthétique sonore Patti Smith et Television sont moins une révolution que Pere Ubu ou Cabaret Voltaire... David Thomas arrive a te faire danser en gueulant comme un porc qu'on égorge, P.I.L propose un mix inédit de dub rocker's (influence Sly & Robbie 75-79) avec des plans de gratteux prog joués au ralenti.... Même si c'est pas innocent (d'accord avec la démarche artistique qui s'inspire de l'idéologie avant gardiste pré 20ème), c'est qd même inédit et ça a bousculé pas mal les choses, plus que Patti Smith et son éternel idéal adolescent...

Oui, tu as raison pour Patti Smith. Si le post-punk c'est l'avant-gardisme du début du XXème (Reynolds parle beaucoup de Dada), Patti Smith, c'est le romantisme et le symbolisme du XIXème. Moins convaincu pour Television, dont l'influence est aussi considérable que celle de Pere Ubu (si c'est à sa postérité qu'on doit évaluer l'oeuvre d'un artiste, ce dont je ne suis pas convaincu). Quant à la mystique de la révolution...

J'aime autant Television que Pere Ubu, mais je reste persuadé que David Thomas a eu la démarche de proposer une nouvelle façon d'appréhender l'héritage des Stooges, alors que Television synthétise ce qu'il s'est fait de mieux en pop et jazz (souvenir d'une interview de Tom Verlaine où il racontait de façon très romantique les longues heures que lui et ses amis passaient à écouter en appartement les disques Impulse et ESP au début des 70's).

Television s'inscrit dans une continuité, alors que Pere Ubu a tenté de dynamiter tout ça...

"Ils commettent la même erreur que leurs aînés du rock progressif : penser que l'avenir du rock passe par le présent des musiques plus élitistes et savantes. Contrairement au prog, ils ne vont pas s'inspirer du jazz ou du classique pour faire évoluer leur musique"

Euh... Non. Discute deux minutes avec un mec comme Berrocal et tu verras que c'est limite le contraire. Idem pour Cabaret Voltaire ou même Einstürzende Neubauten, This Heat.

Et puis "comme le prog - les musiques plus élitistes et savantes" avant de "Contrairement au prog - pas de jazz ou du classique".

?!

Ce que j'ai voulu dire c'est : le post-punk ne s'inspire pas des sons de la musique classique et du jazz (en tout cas pas autant que le prog), il est plus subtil, mais on y retrouve l'idéologie élitiste et avant-gardiste à l'oeuvre également (pas forcément de façon généralisée, certes), dans ces musiques.

En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Cabaret Voltaire ne sont pas très subtil quand ils s'inspirent du jazz à leurs débuts, pas plus que Neubauten quand ils s'inspirent de Strauss !

Bel article ! Pour m'intéresser à cette scène, je me demandais (je sais que c'est une question assez compliquée) ce que tu conseillerais / préfères de chacun de ces groupes ?

Robin, si je m'en tiens aux groupes cités dans le livre d'Azerrad, je te conseillerais d'écouter:

- Black Flag: The First Four Years (la compilation des premières années avant l'arrivée de Rollins au chant), Damaged (le classique) et In My Head (mon disque préféré du groupe -moins punk et plus sabbathien.)

- Minutemen: Double Nickels On The Dime est le choix le plus évident, un double lp gargantuesque... Plus concis et supérieurs à mon sens What Makes a Man Start Fires? et Buzz or Howl Under the Influence of Heat feront une bien meilleure introduction à l'univers des Minutemen.

- Mission Of Burma: Le ep Signal Calls & Marches est indispensable dans le genre! Si tu as de la chance, il existe une vieille compilation chez Rhino qui combine ce disque avec leur premier véritable album (VS).

- Minor Threat: simple. La totale est disponible chez Dischord sur un seul et même cd (Complete Discography)

- Hüsker Dü: le classique du groupe reste Zen Arcade. Après, un peu comme pour le Double Nickels des Minutemen - c'est un double album. La version cd est donc limite indigeste. Mon conseil pour la période la plus punk/noise sera l'excellent Everything Falls Apart et pour le versant plus power pop New Day Rising

- Replacements: Let It Be - chef d'œuvre! Pour la période plus franchement punk Sorry Ma, Forgot to Take Out the Trash. Mais y'a du bon sur quasiment tous les disques du groupe!

- Sonic Youth: Sister et Daydream Nation dans un premier temps. Un disque avant Evol / un disque après Goo.

- Butthole Surfers: Mmm... pas facile... le classique, c'est Locust Abortion Technician, mais tu risques d'y perdre ton latin... mais après tout pourquoi pas! Les Butthole Surfers c'est un peu n'importe quoi. Alors tu peux aussi bien tenter Rembrandt Pussyhorse ou Hairway To Steven...

- Big Black: la compilation du lp Atomizer et du ep Headache qui porte le nom de The Rich Man's Eight Track Tape est le meilleur choix possible pour découvrir le groupe. Songs About Fucking est tout aussi recommendable!

- Dinosaur Jr: Je vais dire You're Living All Over Me. Si tu aimes, tu peux continuer avec Bug et Green Mind...

- Fugazi: pfff... je ne sais pas moi... pour le première période 13 Songs, la compilation des premiers ep et le premier lp Repeater. Ensuite In On The Kill Taker, Red Medecine et The Argument.

- Mudhoney: Mouais... euh... le disque que je préfère reste Every Good Boy Deserves Fudge. Mais il est impossible de parler de Mudhoney sans nommer Superfuzz Bigmuff!

- Beat Happening: ah! Mon groupe préféré du lot. Une certaine idée du punk... Le plus représentatif serait Jamboree. Après ça va sembler abusé mais à mon avis, autant taper directement dans le coffret Crashing Through - tu ne le regretteras pas!

Voilà!

Le fait est que je n'ai pas tout écouté de cette scène et de ces groupes. Par exemple, je suis un très grand fan de Hüsker Dü, mais je n'ai aucun Black Flag, ni aucun Butthole Surfers. Pour le reste, Pialey a dit l'essentiel, rien à ajouter sur les Minutemen, Mission of Burma, Minor Threat, Fugazi, etc... Je vais juste compléter un peu :

Hüsker Dü, Zen Arcade et New Day Rising oui. Et Warehouse: Songs of Story, plus tardif.Sur Sonic Youth, Sister et Daydream Nation sont bien, mais perso mon préféré est Evol. Et il y a des titres d'anthologie sur le très inégal Bad Moon Rising.

Big Black, je ne connais que Songs about Fucking, et je n'y ai jamais aimé que la reprise de "The Model".

Et bien merci beaucoup à tous les deux, je vais pouvoir me repérer un peu mieux dans tout ça et ça me fait pas mal de choses à me mettre dans les oreilles !